当儒家“天人合一”的生态智慧与伊春“绿水青山就是金山银山,冰天雪地也是金山银山”的发展理念相遇,2025年7月22日,曲阜师范大学历史文化学院“薪火传校史”实践队,走进伊春森林博物馆,开启了一场解码生态与文化、传统与现代的暑期实践。实践队员以探寻“两山”理念的文化根基为目标,在文物展陈中触摸生态历史,在互动体验中感悟发展智慧,在深度思考中传承绿色使命。

馆内寻踪:从文物里读透“山水有价”

伊春森林博物馆的展陈,如同一部立体的生态史书,儒家“万物并育而不相害”的哲思,为解读这部史书提供了钥匙。步入“森林演化厅”,从新石器时代的骨制伐木工具,到上世纪的油锯、集材拖拉机,再到当代的生态监测设备,展品串联起伊春从“伐木经济”到“生态保护”的转型脉络。实践队员直观感受到:从“向山要材”到“护山养材”,正是对儒家“取之有度,用之有节”的当代践行。

“冰雪资源厅”的展陈更具深意:清代鄂伦春族的兽皮滑雪板旁,摆放着现代滑雪装备;老猎户的冰镩与如今的冰雪旅游地图并列陈列,诠释着“冰天雪地也是金山银山”的演变逻辑。实践队员驻足在刻有《礼记·月令》“孟冬之月,水始冰,地始冻”的展板前,突然读懂:古人对时令的敬畏,与当代对冰雪资源的可持续开发,本质上都是对自然规律的尊重。这种跨越千年的智慧共鸣,让“山水有价”不再是抽象概念,而是凝结在文物中的生态哲学,指引实践队员理解“保护”与“发展”如何并行不悖。

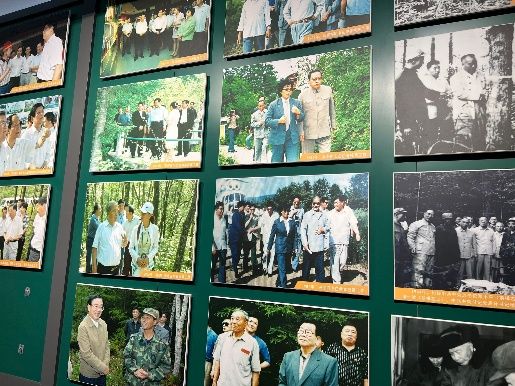

图为伊春森林博物馆照片墙王娜供图

场景洞察:以哲思悟透“转化之理”

博物馆的生态展示区,将儒家“道法自然”的哲思与“两山”转化逻辑相融合,引领实践队员在观察中领悟发展本质。在“森林生态展示区”,从原始森林生态群落,到人工修复林区的植被分布,再到生态旅游区的景观打造,呈现出自然修复力与人类干预的平衡关系。这让实践队员联想到儒家“天人相参”的理念——人类发展应如同乔木与灌木共生,在尊重自然规律的基础上,适度发挥主观能动性。

“冰雪经济展示区”的呈现更具启发性:传统冰雪狩猎场景模型旁,是现代冰雪旅游小镇的规划沙盘,古老的生存智慧与当代的发展思路形成对话。实践队员凝视着沙盘里错落的民宿、步道与生态保护区,理解到“冰天雪地”向“金山银山”的转化,恰似儒家“中庸”之道——既非完全放任自然,也非过度开发,而是在保护与利用间找到“恰到好处”的支点。

馆内的“儒家生态哲思墙”,将“天人合一”与“生态整体观”、“取之有节”与“可持续发展”对照展示。每一次驻足凝视,都能感悟到:“两山”理念的实践,是对儒家生态智慧的时代诠释,这种诠释并非简单复刻而是立足现代发展需求,让古老哲思焕发出指引生态转型的新活力,助力实践队员在生态发展的复杂命题中,寻得清晰的前行方向。

图为伊春森林博物馆狩猎场景模拟 王娜供图

深思传承:让青年担当“绿色使命”

走出展馆,实践队员围绕“青年如何践行‘两山’理念”展开讨论,儒家“士不可不弘毅”的担当精神,为思考注入力量。伊春的实践证明:“绿水青山”是根基,“金山银山”是果实,而连接二者的,是对自然的敬畏与创新的智慧——这恰如儒家“仁民爱物”与“通权达变”的辩证统一。

更深共识在于:青年传承“两山”理念,既要做生态保护践行者,更要做文化传播者。像伊春森林博物馆让文物“活”起来,实践队员应让儒家“天人合一”智慧“潮”起来,投身实际行动,明白“两山”理念传承,不是宏大口号,而是如儒家倡导的“修身立德”,从内心认同到外化于行,以青年微光点亮生态文明星火。

图为实践队员参观伊春森林博物馆王娜供图

从博物馆的文物展陈到“两山”实践的现实图景,从儒家“爱物”传统到青年的绿色担当,这场暑期实践让实践队员深刻体会:生态文明建设,既是对自然规律的遵循,也是对文化基因的传承。伊春森林博物馆里的每一件展品,都在诉说同一个真理——绿水青山是自然的馈赠,冰天雪地是大地的厚礼,而懂得如何守护这份馈赠、善用这份厚礼,正是“两山”理念的核心智慧,也是儒家“天人合一”思想的当代答案。

实践队员将带着这份感悟回到校园,让在博物馆里汲取的生态智慧,转化为守护绿水青山的实际行动;让儒家文化中的绿色基因,融入青年担当的血脉。相信只要代代相传这份对自然的敬畏与热爱,“两山”理念必将在中华大地绽放出更持久的生命力,让每一片林海、每一寸雪原,都成为人与自然和谐共生的见证。(通讯员 王娜)